近現代文學與世界想像

注意

❯

- 領域專長課程可能有先修科目或開放對象之限制,選課前請先到臺大課程網確認。

- 領域專長的施行學期若晚於畢業當學期,學生即使修習專長課程且成績及格,仍無法取得認證。

施行學期:111-1 主責單位:中國文學系

基本資訊

主責教師

姓名

高嘉謙

email

ccko@ntu.edu.tw

聯絡窗口

姓名

張怡茵

email

yiyin747@ntu.edu.tw

學習目標

一、透過近現代文學史的發展脈絡,掌握重要作家、作品及思潮之流變,奠定近現代文學與文化研究的基礎。<br>二、透過理論與方法課程,介紹近現代報刊研究方法,以及近現代翻譯理論與實踐,並輔以數據庫方法,建立數位人文研究基礎,引導學習者掌握近現代文學與文化的研究徑路。<br>三、透過實務應用課程,進一步結合比較文學、西方理論與史學方法,對近現代文學展開跨地域、跨語言與跨學科的研究,藉由深化學習者對於各種文學文本與主題的思索,不僅建立共時性的比較視野,也具備歷時性的流變眼光,期待在文學文本與理論、史料的多方對話中,訓練學習者的思辨能力,拓展多元而開闊的學術視野。<br><br>預期學生能展現的成果:<br>一、學生能夠從近現代文學的時空變異和人文傳統,結合鉅觀與微觀的視角,審視思考嶄新的人文價值。<br>二、學生能夠透過近現代的報刊、翻譯素材,以及東亞、東南亞各地的華文文學生產,建立認知近現代發展的全球視野,掌握跨境與跨域的文化素養,建構嶄新的世界觀。

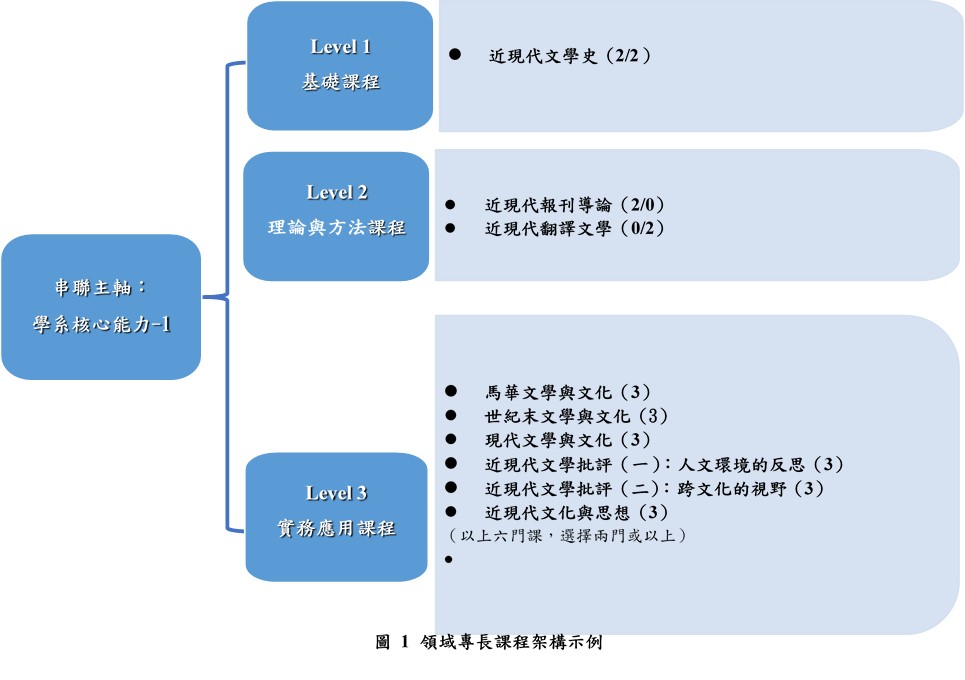

課程架構

修課指引

「近現代文學與世界想像」領域專長以培育學生「經典詮釋能力」為主軸,希望學生能藉由近現代文學、文化與知識體系之形構的認識框架,建立一個宏觀的人文視野。本模組共包含三類課程:<br>(一) 基礎課程:「近現代文學史」為必修課程,本課程協助學生建立近現代文學發展譜系的基本知識,同時透過經典作家與文本的閱讀,培養審美和品鑑能力。<br>(二) 理論與方法課程:以報刊與翻譯研究為核心,為必修課程。「近現代報刊導論」介紹報刊在近現代中國之發展及其歷史意義,同時藉由報刊數據庫學習數位人文研究方法。「近現代翻譯文學」將研讀近現代翻譯史上的重要個案,深入探討翻譯文學對近現代中國各個層面的影響及其意義。<br>(三) 實務應用課程:共規劃六門課程,分別具備跨境與跨域的主題特性,學生至少修習其中兩門課程或更多。「馬華文學與文化」深度介紹和討論東南亞華文文學內最具傳統新馬華文文學,此為國際漢學界討論華語語系文學最熱門的文學議題;「世紀末文學與文化」則以世紀末為觀察視角,討論「愛欲、苦悶和死亡」、「人性之罪」、「戰爭、頹廢與日常」等文學寫作主題。以上兩門課程均有梳理跨國文學脈絡與思想淵源的特質。「近現代文學批評(一):人文環境的反思」、「近現代文學批評(二):跨文化的視野」和「現代文學與文化」屬於知識體系與文化生產的關懷與訓練。前者觸及人文傳統和人文環境如何面臨挑戰,而產生不同的因應策略,其焦點放在知識經驗的轉型和語言實踐,以及跨文化的視野省思。後者關心五四新文學以降,文學與文化場域在現代語境、都市文化、鄉土視野下的生態與變化。「近現代文化與思想」則透過橫跨中國與台灣的宏觀視野,著重探討多種學科的知識型態與傳播媒介、道德價值與文化理想、社會政治想像與相關建制等方面的轉變。<br> <br> 在選修程序上,「近現代文學史」是基礎課,鋪展近現代的知識視野,應在前一至三年選修完成。與此同時,理論與方法課程的「近現代報刊導論」和「近現代翻譯文學」可同步選修,在方法論和重點領域加強訓練,且掌握第一手的資料庫和翻譯文獻。<br> 經此基礎性和理論方法的訓練與沉浸後,第三年或第四年,依本身之興趣與專長,再選修實務應用課程至少兩門或更多,則可以在授課教師的引導下,就專業主題,知識體系與文化生產的各個面向,展開跨界與跨境的知識養成,以及專題的深度探究,完成一個宏觀人文素養的建立。

課程資訊  修習課程說明

修習課程說明

修習課程說明

修習課程說明編號

課程識別碼

課程名稱

學分數

以下課程 6 選 2 門

Choose 2 of 6 courses below

備註

課程架構中,學分標示為(2/2)者,表示為上、下學期開課,需上、下都修才算完成。

【落日條款】

- 適用對象: 112-1 入學之學生。

- 適用範圍: 112-1 (含) 以前終止之領域專長,詳見首頁最新消息。

【修習課程說明】

- 取得本領域專長認證須修習英語授課之班次

- 英語授課之課程識別碼第 4 碼為 E

ENG

ENG